えらく大層な名前だが、実は単純なことで、一文で表すならば「積分の逆の演算が微分である」ということに過ぎない。

説明の前にもう一度確認しておくが、定積分$\int_a^b f({x})\mathrm dx$という量は、関数$f({x})$と、下限$a$と上限$b$のすべてに依存する。とりあえず関数$f({x})$の形と下限$b$は「変化しない」としておくと、定積分$\int_a^b f({x})\mathrm dx$は上限$b$の関数であると考えてもよい。つまり、

\begin{equation} F({b})=\int_a^{{b}}f({x})\mathrm dx \end{equation}のような関数$F({b})$を考える(実際にはこの量は$a$にもよるし、関数$f$の形にもよるので、$F_f(a,b)$とでも書くべきであろうが、ここでは$a$は変化しない定数だとして扱っているので略している)。この$F({b})$は後で定義する「原始関数」の一例である。

ここで、${b}$の変化による$F({b})$の変化の割合(つまり、微分)を考えると、

ということになる。

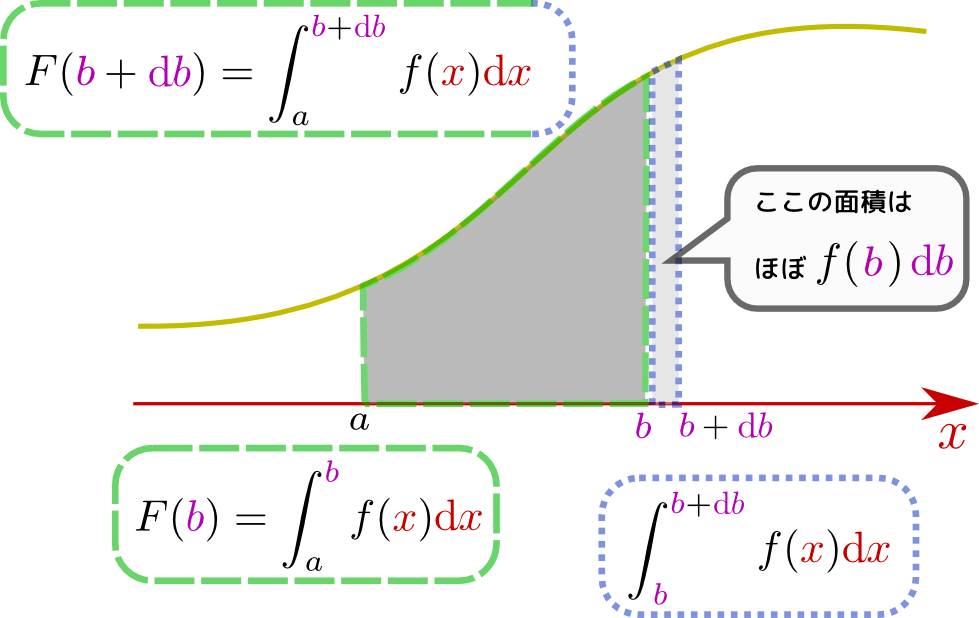

これが成り立つのは、ここまでやった定積分という計算の意味をわかっていればわかると思う。図でちゃんとその意味を確認しておこう。

積分の上限${b}$をちょっと変化させる。積分の結果である面積は図に示した の分だけ増加することになる。この部分を例によって「幅$\mathrm db$、高さ$f({b})$の長方形」と考えると、$F({b})$の変化量は$f({b})\mathrm db$である(厳密には後に${\cal O}(\mathrm db^2)$がつく)。

の分だけ増加することになる。この部分を例によって「幅$\mathrm db$、高さ$f({b})$の長方形」と考えると、$F({b})$の変化量は$f({b})\mathrm db$である(厳密には後に${\cal O}(\mathrm db^2)$がつく)。

という式は、微分の式$f({x}+\mathrm dx)=f({x})+f'({x})\mathrm dx$と見比べれば、$F'({b})=f({b})$だということである。これで微積分学の基本定理が示せた。

別の言い方をすれば、微小な範囲の積分は

\begin{equation} \int_{{x}}^{{x}+{\small \mathrm dx}}f({y})\mathrm dy = f({x})\mathrm dx + {\cal O}(\mathrm dx^2) \end{equation}のように書くこともできるということである。

微分積分学の基本定理のありがたみは、どちらかというと面倒な計算である「積分」を「微分の逆」という形で計算できることであるこの講義ノートをここまで読んだ人は、もはや「微分は簡単」という気持ちになっているはずだ、と著者は思っているが、どうだろう?。たとえば我々は${\mathrm d \over \mathrm dx}\left({x}^\alpha\right)=\alpha {x}^{\alpha-1}$をすでに知っているので、前に区分求積でやった計算を経ずとも、

\begin{equation} {\mathrm d \over \mathrm dx}\left({x}^\alpha\right)=\alpha {x}^{\alpha-1}~~の逆として~~ \int_a^b \alpha{x}^{\alpha-1} \mathrm dx =b^\alpha - a^\alpha \end{equation}を得る。あるいは、$\alpha=\beta+1$として両辺を$\alpha$で割って、

\begin{equation} \int_a^b {x}^{\beta} \mathrm dx ={b^{\beta+1}\over \beta+1} - {a^{\beta+1}\over \beta+1}\label{teisekibunxalpha} \end{equation}という式を作ることができる。以下でもこれを使って計算しにくい積分を求めていく。

前節で使った記号$F({x})$は、「定積分の結果を上限の関数として表したもの」であったが、結局それは「微分したら積分する前の関数に戻るもの」でもあった。そこでより一般的に「原始関数(primitive function)」という関数$F({x})$を、

\begin{equation} 微分するとf({x})になる、すなわち f({x})={\mathrm d \over \mathrm dx}F({x})となる関数\label{gensikansuudef} \end{equation}で定義する(「原始」という言葉はもちろん「微分する前」ということ)。ただし、「定積分の結果を上限の関数として表したもの」は原始関数になるが、原始関数は常に「定積分の結果を上限の関数として表したもの」になるとは限らない。

ある原始関数が求められたとすると、それに任意の定数を足したものも、やはり原始関数である。

なぜならば、

\begin{equation} {\mathrm d \over \mathrm dx}\left(F({x})+C\right) ={\mathrm d \over \mathrm dx}F({x})+\underbrace{{\mathrm d \over \mathrm dx}C}_{0} =f({x}) \end{equation}となるから、$f({x})$の原始関数$F({x})$に定数を足した$F({x})+C$もやはり$f({x})$の原始関数たる条件(微分したら$f({x})$になる)を満たす。原始関数は一つに決まらないということになるが、原始関数の定義が必然的にそうなるようにできているのだから仕方がない。そもそも微分という演算が「定数を消してしまう」演算なので、「微分の逆」を考えた時に定数の分だけ決まらないのは当然である。

原始関数がわかれば、

\begin{equation} \int_{x_1}^{x_2}f({x})\mathrm dx = F(x_2)-F(x_1)=\bigl[F({x})\bigr]_{x_1}^{x_2}\label{teisekibungensi} \end{equation}のように「上限での原始関数の値$-$下限での原始関数の値」で計算できる。この量を(上の式の最後でも書いたように)$\bigl[F({x})\bigr]_{x_1}^{x_2}$という記号を使って書く。この式においても、原始関数$F({x})$の「定数$C$を足してもやはり原始関数である」という性質は変わらない。

\begin{equation} \int_{x_1}^{x_2}f({x})\mathrm dx = \bigl[F({x})+C\bigr]_{x_1}^{x_2} =F(x_2)+C-\left(F(x_1)+C\right)=F(x_2)-F(x_1)\label{kieruteisuu} \end{equation}となってこの式の結果に$C$は影響しないのである。

ここまでで考えた例では、${x}^\alpha$の原始関数が${{x}^\alpha\over \alpha+1}$である。上の式を見ると、

\begin{equation} \int_a^b {x}^{\beta} \mathrm dx =\left[{{x}^\alpha\over \alpha+1}\right]_a^b ={b^{\beta+1}\over \beta+1} - {a^{\beta+1}\over \beta+1} \end{equation}と書けることがわかるが、実際、

\begin{equation} {\mathrm d \over \mathrm dx}\left({x}^{\alpha+1}\right)=(\alpha+1){x}^{\alpha} \end{equation}となっている。

$c$を下限とした定積分$\int_c^{{x}}f({y})\mathrm dy$は原始関数の一つである。積分の例$\int_{x_1}^{x_2}{x}\mathrm dx$の場合、原始関数の一つは

\begin{equation} F({x})=\int_c^{{x}}{y}\mathrm dy=\left[{{y}^2\over 2}\right]_c^{{x}} ={{x}^2\over 2}-{c^2\over 2} \end{equation}ということになる(当たり前だが微分すると${x}$に戻る)。$c$がなんでもよいので、最後についている$-{c^2\over 2}$の分だけ、原始関数$F({x})$は不定性を持つ。これは上の$C$が任意であったことの反映である実は$-{c^2\over 2}$は常に0以下だが、$C$は正の数であってもよい(任意)から、$C$の方が範囲が広い。原始関数が必ずしも「定積分の結果の上限の関数」という形にならないと書いたのはこういう例があるからである。。

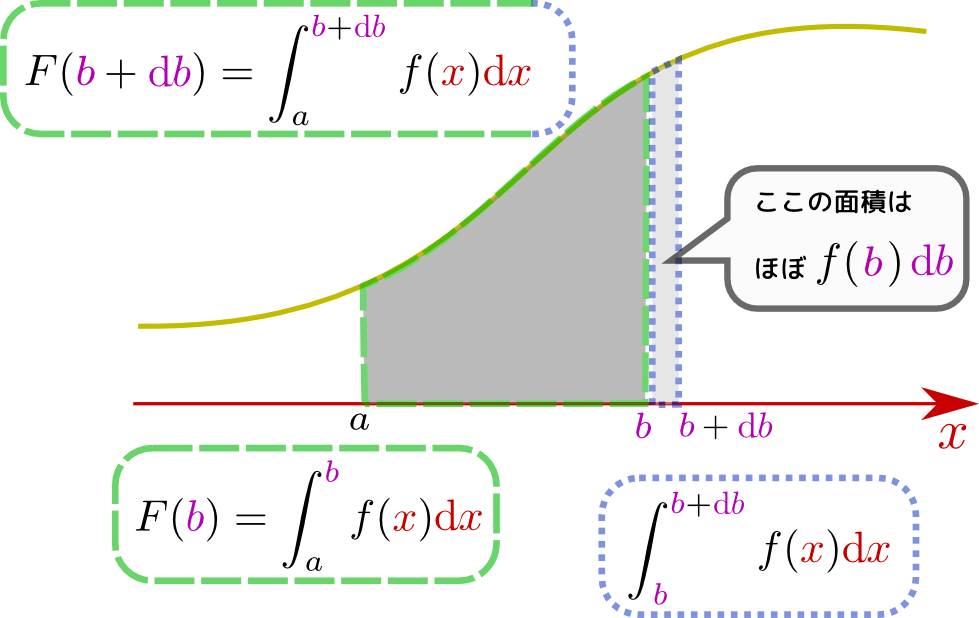

関数$f({x})$から原始関数$F({x})$を求めるという演算を「不定積分(indefinite integral)」と呼ぶ。不定積分のときは上限と下限を指定せずに、

\begin{equation} \int \mathrm dx f({x})= F({x})~~~または\int f({x})\mathrm dx=F({x}) \end{equation}のように書く。定積分の記号を流用して同じような形の式に書いているが、不定積分という操作は「関数$f({x})$から原始関数$F({x})$へ」という対応関係微分の「関数$f({x})$から導関数$f'({x})$へ」という対応関係の逆である。であり、一方の定積分は「関数$f({x})$と領域(下限〜上限)から、積分結果という一つの数へ」という対応関係である。

ちょうど、微分を「微分演算子${\mathrm d \over \mathrm dx}$を掛ける」ことで表現したように、不定積分という演算を「前から$\int$を、後ろから$\mathrm dx$を掛ける」$\int \mathrm dx f({x})$という書き方の時は「前から$\int\mathrm dx$を掛ける」でよい。という演算だとして表現していることになる。定積分の$\mathrm dx$は「微小な変化量」という意味が明確だったが、それに比べると不定積分の$\mathrm dx$はむしろ「積分という演算を表現する記号$\int \mathrm dx$」の一部であると言える。

不定積分は名前の通り、定数を付加できる分だけ決まらない。だから、

\begin{equation} \int {x}\mathrm dx = {{x}^2\over 2}+C \end{equation}のように「まだ決まってない定数(上の式の場合$C$)」をつけて結果を示す。これを「積分定数(constant of integration)」と呼ぶ(文字はよく$C$を使うがそうでなくてはいけないわけではない)。積分定数は不定積分の時は必要だが、定積分の時はどうせ消えてしまう運命にあるので、定積分に積分定数をつける必要はない(つけたければつけてもよいが)。

三角関数の微分はすでに求めてあるので、「微積分学の基本定理」を使えば積分も簡単と言えば簡単なのだが、ここではあえて「足算の化け物」としての定積分としても三角関数の積分を求めよう。

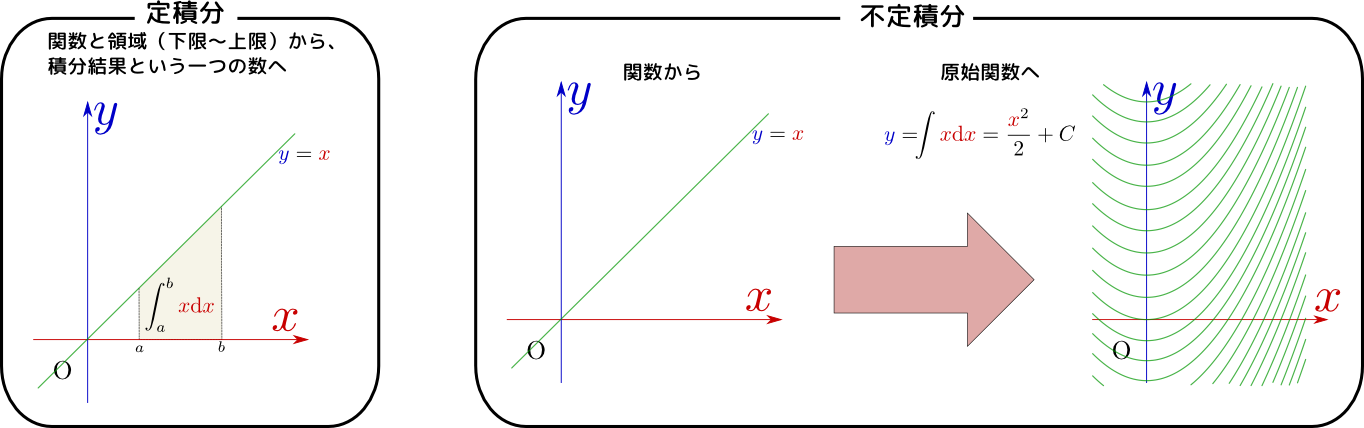

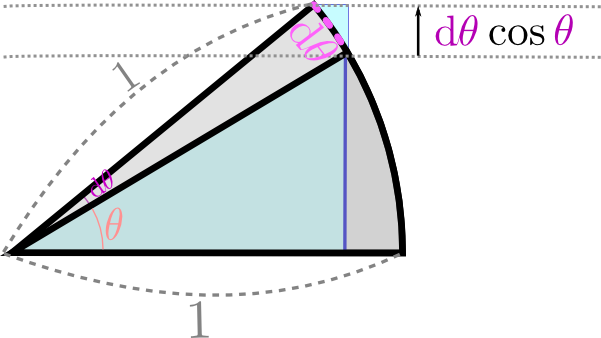

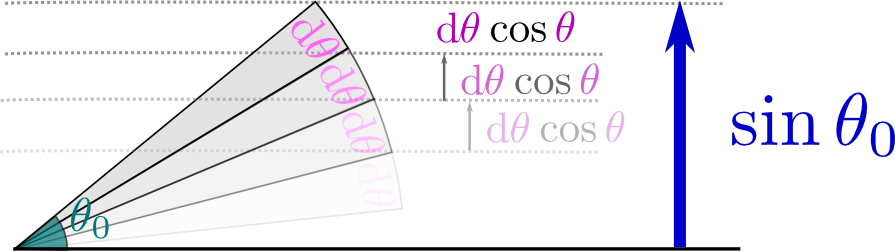

たとえば$\int \cos {\theta}\mathrm d\theta$はどんな量になるだろうか。これはグラフを描いて面積を、と言われてもちょっとどうしていいのかわからないかもしれない。そこでこう考える。まず、$\mathrm d\theta\cos {\theta}$という「長さ」を図に描いてみるのである。

上の図にあるように、斜辺が1の直角三角形の角度を${\theta}\to{\theta}+\mathrm d\theta$と変化させた時の「直角三角形の高さの変化」が$\mathrm d\theta\cos {\theta}$である。

これを逆に足していくと考えると、${\theta}=0$から${\theta}=\theta_0$まで足せば、その時の直角三角形の高さ$\sin \theta_0$になるだろう、と予想される。これから我々は、

\begin{equation} \int_0^{\theta_0} \cos {\theta} \mathrm d\theta = \sin \theta_0 \end{equation}を得る。これは、

\begin{equation} \int_0^{\theta_0} \cos {\theta} \mathrm d\theta =\bigl[\sin {\theta}\bigr]_0^{\theta_0} =\sin\theta_0 - \sin 0 =\sin \theta_0 \end{equation}と考えることもできる。つまり、$\cos{\theta}$の原始関数は$\sin{\theta}$である(${\mathrm d \over \mathrm d\theta}\sin {\theta}=\cos{\theta}$だからこうなってよい)。

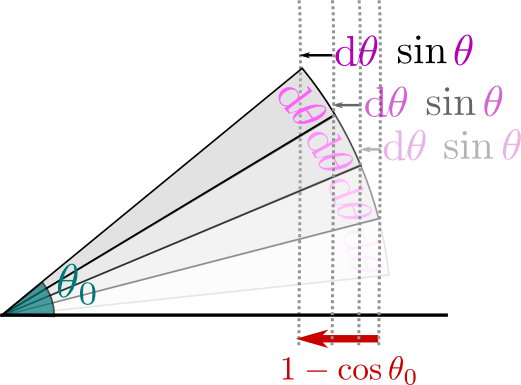

同様に(上の図参照)、$\mathrm d\theta \sin {\theta}$という量をどんどん足していくと考えて、

\begin{equation} \int_0^{\theta_0} \sin {\theta} \mathrm d\theta = 1-\cos \theta_0 \end{equation} も得ることができる。こちらも原始関数を使った形で書こう。$\cos 0=1$であることを考えると、 \begin{equation} \int_0^{\theta_0} \sin {\theta} \mathrm d\theta = 1-\cos\theta_0= -\cos\theta_0 - (-\cos 0)=\bigl[-\cos{\theta}\bigr]_0^{\theta_0} \end{equation} と書くことができるので、$\sin{\theta}$の原始関数は $-\cos{\theta}$である(${\mathrm d \over \mathrm d\theta}\cos{\theta}=-\sin{\theta}$すなわち${\mathrm d \over \mathrm d\theta}\left(-\cos{\theta}\right)=\sin {\theta}$)。 $\sin,\cos $に比べ、$\tan$はちょっとややこしいので、図形ではなく「原始関数を求める」方向で考えよう。$\tan \theta={\sin \theta\over \cos \theta}$という式と、$\log f(\theta)$の微分の式を見比べる。 \begin{equation} {\mathrm d \over \mathrm d\theta}\left( \log{ f({\theta})} \right)={1\over f({\theta})}{\mathrm d \over \mathrm d\theta}f({\theta}),~~~~ \tan{\theta}={\sin{\theta}\over \cos {\theta}} =-{1\over \cos{\theta}}{\mathrm d \over \mathrm d\theta}\left( \cos {\theta}\right) \end{equation} 最後で、$\cos {\theta}$を微分すると$-\sin {\theta}$であることを使った。これを見比べると、 \begin{equation} {\mathrm d \over \mathrm d\theta}\left( -\log\left(\cos {\theta}\right) \right)={\sin {\theta}\over \cos{\theta}}=\tan {\theta} \end{equation} とわかる。ゆえに、 \begin{equation} \int \tan {\theta} \mathrm d\theta = -\log\left(\cos {\theta}\right) \end{equation} である。指数関数(代表例として$\mathrm e^x$)の積分は簡単である。なぜなら$\mathrm e^x$は「微分しても変化しない関数」なのだから、積分しても変化しないに決っている。よって、

となる。「変わらない」と言ってもこっちには積分定数が付く点は違う。そのため「積分の積分」を考えると、 \begin{equation} \int\left(\int \mathrm e^{{x}} \mathrm dx\right)\mathrm dx = \int\left( \mathrm e^{{x}} +C\right)\mathrm dx =\mathrm e^{{x}} + C {x} +D \end{equation}

となる。ここで$D$は2個めの積分定数で、1個めの$C$とは別の数であってよい。

$\log x$の積分は、直観的には難しい。というのは${\mathrm d \over \mathrm dx} (なんとか)=\log x$になる(なんとか)をすぐには思いつけないからである。後で示す部分積分の方法を使うという手もあるのだが、ここではまず、ある間違いから入ろう。

不定積分は微分したら元に戻るはずである。では微分してみよう。 \begin{equation} {\mathrm d \over \mathrm dx}\left(x\log x\right)=\underbrace{\log x }_{xを微分した}+ x \times\underbrace{{1\over x}}_{\log xを微分した}=\log x +1 \end{equation}

となるから、もちろん上の式は間違っている。しかし、これを見れば左辺から${\mathrm d \over \mathrm dx}$微分すると1になるものを、右辺から1を引けば欲しい式が出てくることがわかる。我々は「微分すると1になるもの」は知っている($x$である)。以上のようにして \begin{equation} {\mathrm d \over \mathrm dx}\left(x\log x-x\right)=\log x \end{equation}

がわかるので、逆に、

と結論できる。

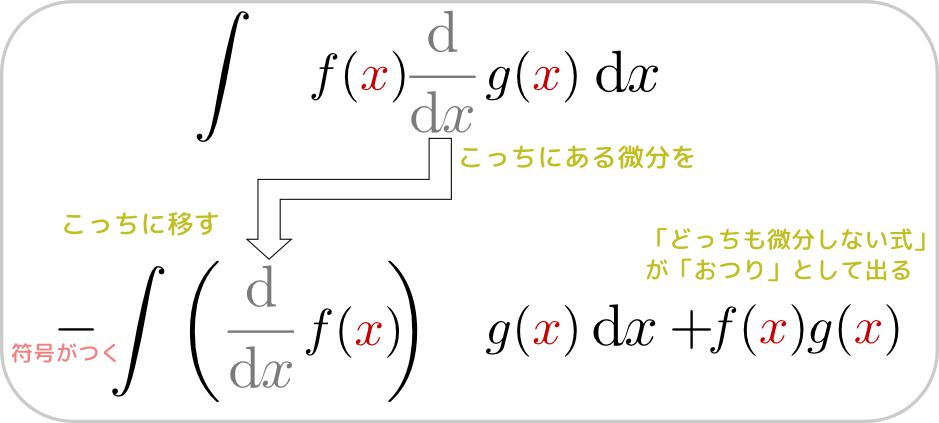

微分のライプニッツ則

\begin{equation} {\mathrm d \over \mathrm dx}\left(f({x})g({x})\right) =\left({\mathrm d\over \mathrm dx}f({x})\right)g({x})+f({x}){\mathrm d\over \mathrm dx}g({x}) \end{equation}の逆を考えるのが部分積分である。公式を作ろう。まず上の式を不定積分し、少し項を入れ替える。

\begin{equation} \begin{array}{rll} \int {\mathrm d \over \mathrm dx}\left(f({x})g({x})\right)\mathrm dx =&\int \left({\mathrm d\over \mathrm dx}f({x})\right)g({x})\mathrm dx +\int f({x}){\mathrm d\over \mathrm dx}g({x})\mathrm dx\\ f({x})g({x}) =&{\underbrace{{\int \left({\mathrm d\over \mathrm dx}f({x})\right)g({x})\mathrm dx}}_{{←移項する}}} +{\int f({x}){\mathrm d\over \mathrm dx}g({x})\mathrm dx}\\ f({x})g({x})-\int\left( {\mathrm d\over \mathrm dx}f({x})\right)g({x})\mathrm dx =&\int f({x}){\mathrm d\over \mathrm dx}g({x})\mathrm dx \end{array} \end{equation}ここで、左右を取り替えて、

という公式ができる。なお、この式は結局はライプニッツ則を書き直しただけであり、独立に新しいものが出てきたわけではない。ここで行っている計算は という操作だと考えてもよい。

という操作だと考えてもよい。

特に、「${\mathrm d\over \mathrm dx}g({x})$が積分しやすい($g({x})$を求めやすい)」かつ「$f({x})$が微分すると簡単になる」場合に部分積分という操作は有効である。

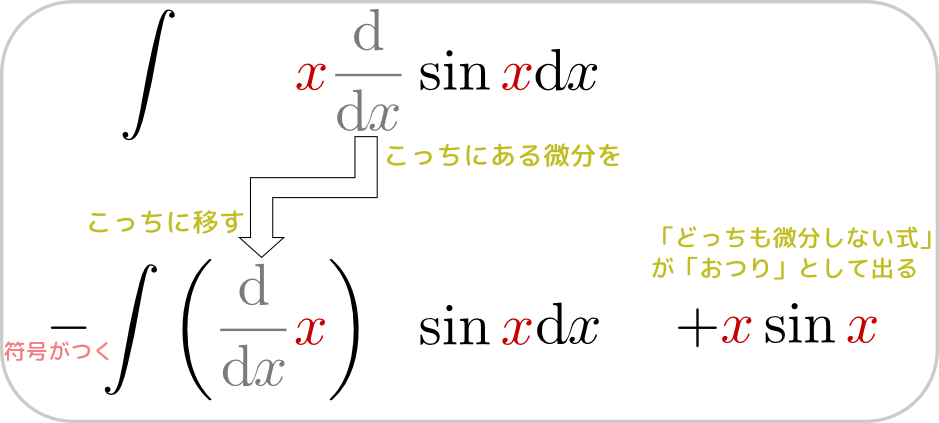

例として、$\int {x} \cos {x} \mathrm dx$をあげよう。この場合、${\mathrm d g\over \mathrm dx}({x})=\cos{x},f({x})={x}$という代入を行っていけば、

\begin{equation} \int \underbrace{{x}}_{f({x})}\underbrace{\cos {x}}_{g'({x})} \mathrm dx = - \int \underbrace{1}_{f'({x})}\underbrace{\sin {x}}_{g({x})} \mathrm dx +\underbrace{{x}}_{f({x})}\underbrace{\sin {x}}_{g({x})} =\underbrace{\cos {x}+C}_{\tiny -\int \sin {x}\mathrm dx} +{x}\sin {x} \end{equation}のようにして積分ができる。この式の2行目で という操作を行っているわけである。

という操作を行っているわけである。

同じことなのだが、公式に代入する、という考え方ではなく、 \begin{equation} \begin{array}{rll} & \int {x} \cos {x} \mathrm dx &↓{\cos {x} ={\mathrm d \over \mathrm dx}\sin {x}}\\ =& \int {x} {\mathrm d \over \mathrm dx}\sin {x} \mathrm dx&↓{ライプニッツ則}\\ =&\int \left( {\mathrm d \over \mathrm dx}\left({x}\sin {x}\right) -\left( {\mathrm d \over \mathrm dx}{x}\right)\sin {x} \right)\mathrm dx&↓{微分の積分は元に戻る&{\mathrm d \over \mathrm dx}{x}=1}\\ =&{x}\sin {x}\underbrace{-\int\sin {x}\mathrm dx}_{+\cos{x}+C} \end{array}\end{equation}

のように既に知っているライプニッツ則の方だけを使っても計算ができる。

定積分の場合も同様に計算ができて、

となる。最後の部分は$\left[f({x})g({x})\right]_a^b=f(b)g(b)-f(a)g(a)$となって、積分の「表面」である${x}=a$と${x}=b$での値だけになるので、「表面項」と呼ばれる。